发病时间:不清楚

母乳性黄疸原因

补充说明:母乳性黄疸原因

a******W 2021-08-30 17:19

母乳性黄疸 胆红素 新生儿溶血病 甲状腺功能减退症 巨球蛋白血症

我要咨询

精选回答(1)

母乳性黄疸可能由胆红素代谢异常、新生儿溶血病、先天性甲状腺功能减退症、巨球蛋白血症、感染性疾患等引起,需根据具体因素进行针对性治疗。建议患者及时就医,明确诊断。

1.胆红素代谢异常

由于肝细胞摄取、结合和排泄胆红素的能力不足,导致血液中未结合胆红素水平升高。轻至中度增高时可遵医嘱用益生菌如枯草杆菌二联活菌颗粒进行调理,重度高胆红素血症则需光疗。

2.新生儿溶血病

当母亲与胎儿之间的血型不兼容时,会发生免疫反应,产生抗红细胞抗体。这些抗体会破坏婴儿的红细胞,导致溶血。当红细胞破裂时,会产生更多的胆红素,导致黄疸。如果是ABO血型不合引起的溶血病,可以遵医嘱使用静脉注射丙种球蛋白进行治疗。

3.先天性甲状腺功能减退症

先天性甲状腺功能减退症是由于甲状腺发育不全或自身免疫性疾病所致,甲状腺激素合成减少,影响胆红素的代谢和清除,引起胆红素水平升高。确诊后需要遵医嘱长期服用左旋甲状腺素钠片替代治疗。

4.巨球蛋白血症

巨球蛋白血症是一种浆细胞恶性增殖性疾病,其特征为骨髓内无痛性淋巴样肿瘤细胞过度增生,常伴有全身症状,包括乏力、发热、体重下降等。巨球蛋白血症患者体内会出现一种称为IgMκ单克隆免疫球蛋白的蛋白质,这种蛋白质会与肝脏上的一个叫做CR1的受体结合,从而抑制胆红素从尿液中的排出。针对巨球蛋白血症的治疗通常包括化疗和靶向治疗,例如环磷酰胺、利妥昔单抗等。

5.感染性疾患

感染性疾患可能导致机体处于应激状态,促进胆红素的产生和减少其代谢,进而导致胆红素水平升高。感染性疾患的治疗取决于具体的病原体类型,可能需要使用抗生素如阿莫西林克拉维酸钾干混悬剂、头孢克肟颗粒等药物进行治疗。

建议密切监测患儿的胆红素水平,以评估黄疸的程度和进展。必要时,医生可能会安排超声波检查来评估肝脏和胆囊的情况。

2024-01-23 00:39

举报相关问题

向医生提问

母乳喂养的婴儿,在生后4~7天出现黄疸,2~4周达高峰(血清胆红素可超过256.6~342.0μmol/L),一般状况良好无溶血或贫血表现。黄疸一般持续3~4周,第2个月逐渐消退,少数可延至10周才退尽。黄疸期间若停喂母乳3~4天,黄疸明显减轻,胆红素下降≥50%。若再用母乳喂养,黄疸不一定再出现,即使出现亦不会达原有程度。随着母乳喂养率的提高母乳性黄疸的发生率逐年提高,目前已达20%~30%。也已成为住院新生儿高胆的主要原因之一,虽然本病预后良好,严重者才需治疗.但为了顺利推广母乳喂养也应引起重视。

多发人群:婴幼儿

典型症状: 溶血性黄疸 生理性黄疸 新生儿母乳喂养后出现黄疸 病理性黄疸 阻塞性黄疸

临床检查: 溶血性黄疸 生理性黄疸 新生儿母乳喂养后出现黄疸 病理性黄疸 阻塞性黄疸

治疗费用:市三甲医院约(2000 —— 5000元)

左甲状腺素钠片

适用于先天性甲状腺功能减退症(克汀病)与儿童及成人的各种原因引起的甲状腺功能减退症的长期替代治疗,也可用于单纯性甲状腺肿,慢性淋巴性甲状腺炎,甲状腺癌手术后的抑制(及替代)治疗。有时可用于甲状腺功能亢

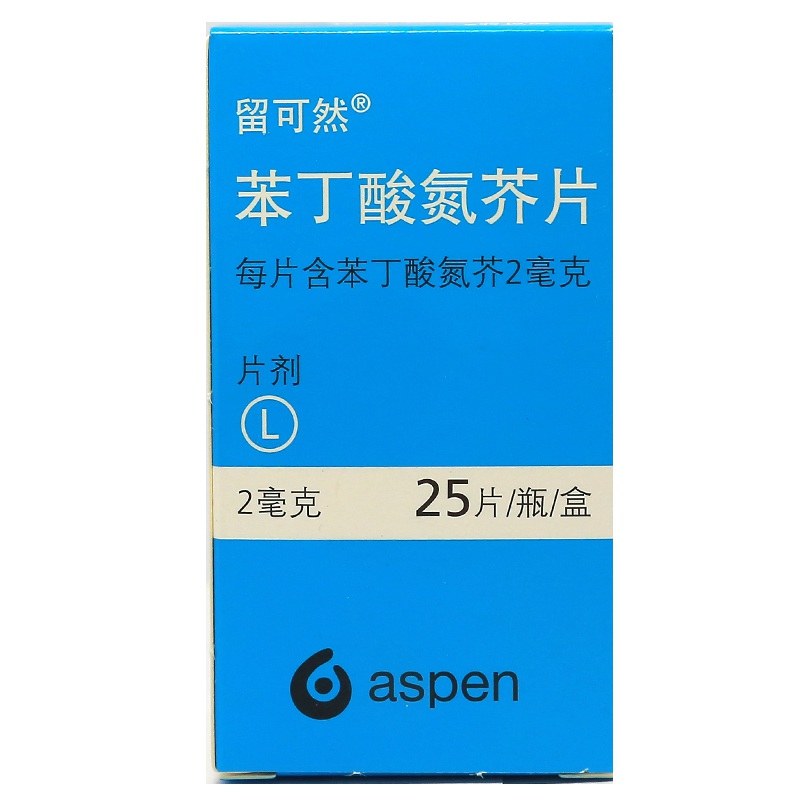

苯丁酸氮芥片

霍奇金病,数种非霍奇金病淋巴瘤,慢性淋巴细胞性白血病,瓦尔登斯特伦巨球蛋白血症,晚期卵巢腺癌。本品对于部分乳腺癌病人也有明显的疗效。

硫唑嘌呤片

1.急慢性白血病,对慢性粒细胞型白血病近期疗效较好,作用快,但缓解期短;2.后天性溶血性贫血,特发性血小板减少性紫癜,系统性红斑狼疮;3.慢性类风湿性关节炎、慢性活动性肝炎(与自体免疫有关的肝炎)、原发性胆汁性肝硬变;4.甲状腺机能亢进,重症肌无力;5.其他:慢性非特异性溃疡性结肠炎、节段性肠炎、多发性神经根炎、狼疮性肾炎,增殖性肾炎,Wegener氏肉芽肿等。

胆石通胶囊

清热利湿,利胆排石。用于肝胆湿热,右胁疼痛,痞渴呕恶,黄疸口苦,以及胆石症、胆囊炎、胆道炎属肝胆湿热证者。